Information相続・終活お役立ち情報

【記入見本あり】法定相続情報一覧図の作成方法を解説します

相続には様々な手続きがあります。その中でも、不動産の名義変更や銀行の預金解約などの相続手続きにおいて避けて通ることができないのが、戸籍謄本などの収集です。

しかし、戸籍謄本は被相続人の過去の転籍状況等によっては膨大な量を収集しなければならないこともあり、取得の手間や費用が相続人の負担になっていました。

そのような状況において「法定相続情報一覧図」を利用すると、何度も戸籍謄本を集めなければならない手間を省くことができ、相続手続きを楽にすることができます。

そこで今回は、法定相続情報一覧図を自分で作成したい方に向けて、記入見本を参考に、作成から申出の方法まで、わかりやすく解説していきます。

Contents

1. 法定相続情報証明制度とは?

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

故人が不動産を所有されていた場合、法務局で相続登記(名義変更)の手続きが必要となります。また、銀行や証券会社などの証券会社に口座を持たれていた場合には口座の名義変更や解約と言った相続手続が必要となります。

「法定相続情報証明制度」を活用しない場合には、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、上記の相続手続を取り扱う各窓口に何度も出し直す必要があります。

一方、この制度を利用すると、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。また、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

※この制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、お亡くなりになられた方の相続人(又はその相続人)です。この制度の申出は、申出人からの委任によって代理人に依頼することができます。代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。

※被相続人や相続人が日本国籍を有しないなどの場合は、この制度を利用することができません。

2. 法定相続情報証明制度の具体的な手続の流れはこちら!

法定相続情報証明制度の具体的な手続は次の通りです。

STEP1 必要書類の収集

STEP2 法定相続情報一覧図の作成

STEP3 申出書の記入,登記所へ申出

では、順番に見ていきましょう。

2.1 STEP1 必要書類の収集

相続人の代表となって手続を進める申出人の方が、手続にあたって用意する必要のある書類は以下の通りです。

<必ず用紙する書類>

①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)

→被相続人の本籍地の市区町村役場(本籍が移っている場合はそれぞれの本籍地に申請する必要があります。)

②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

→被相続人の最後の住所地の市区町村役場

③相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本

→各相続人の本籍地の市区町村役場

④申出人の住所・氏名を確認することができる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど)

<必要となる場合がある書類>

⑤(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

→各相続人の住所地の市区町村役場

※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは、相続人の任意です。

⑥(委任による代理人が申出の手続をする場合)

⑥-1委任状

⑥-2(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

→市区町村役場

⑥-3(弁護士、司法書士等の専門家が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

→専門家が用意します

⑦(②被相続人の住民票の除票を取得することができない場合)被相続人の戸籍の附票

→被相続人の本籍地の市区町村役場

※住民票の除票が市区町村において破棄されている等で取得することができない場合

2.2 STEP2 法定相続情報一覧図の作成【記載例・記入見本あり】

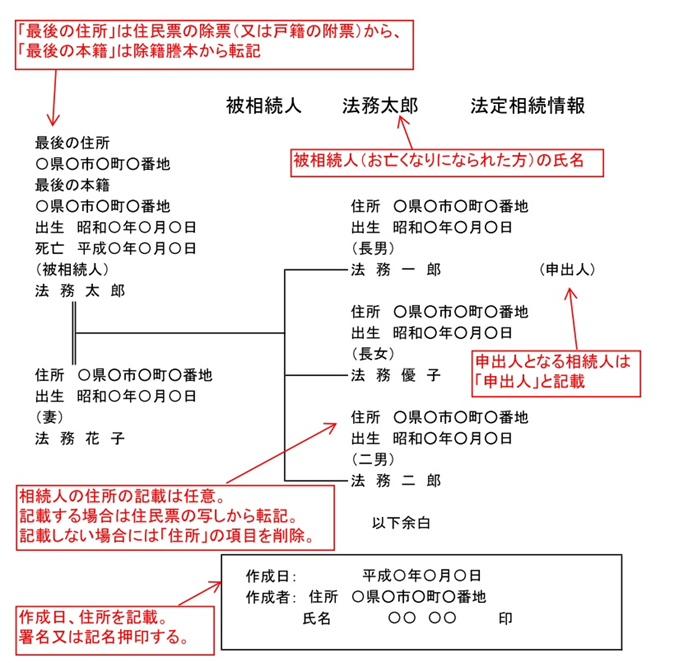

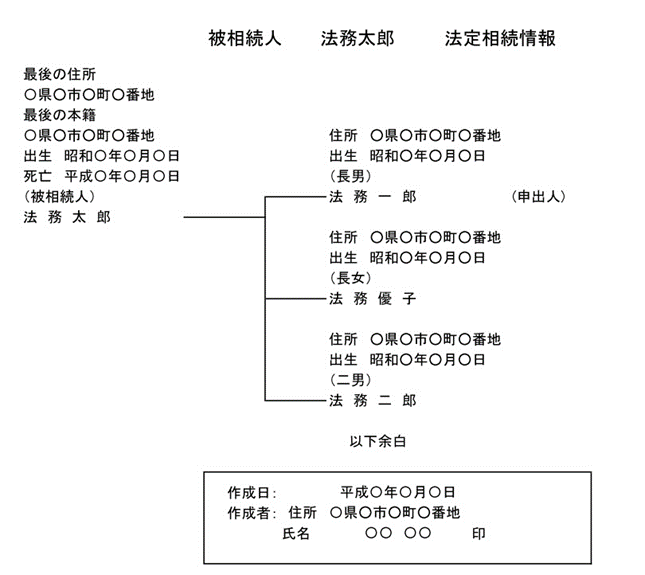

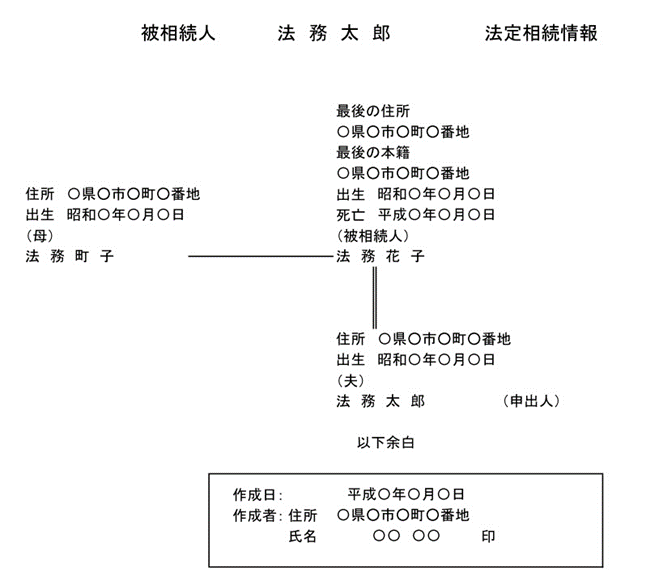

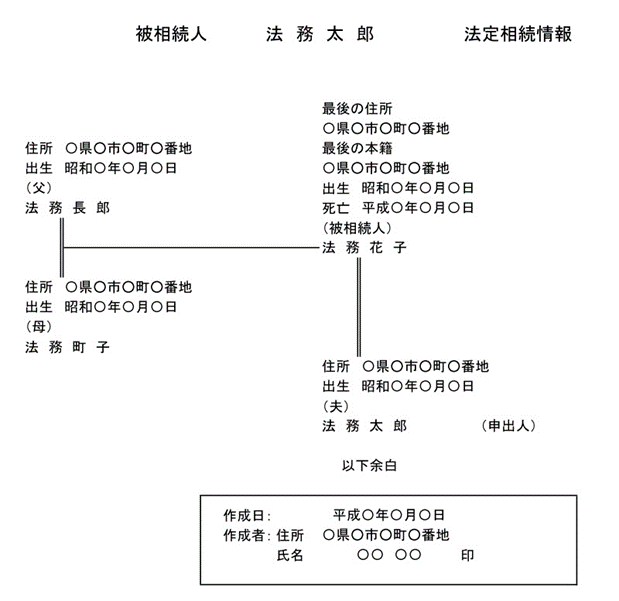

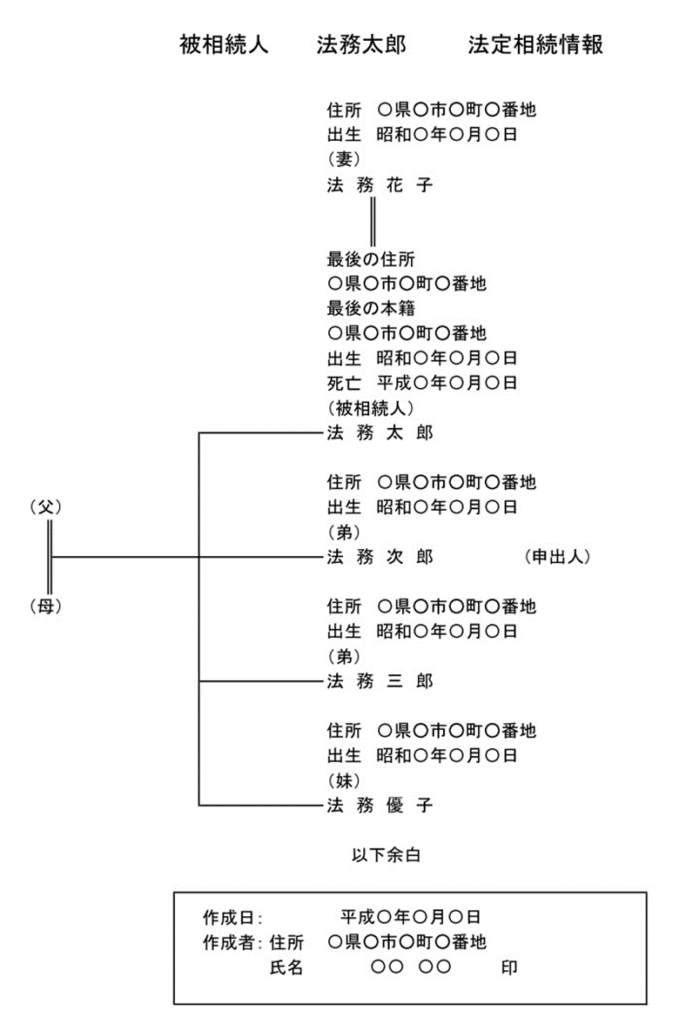

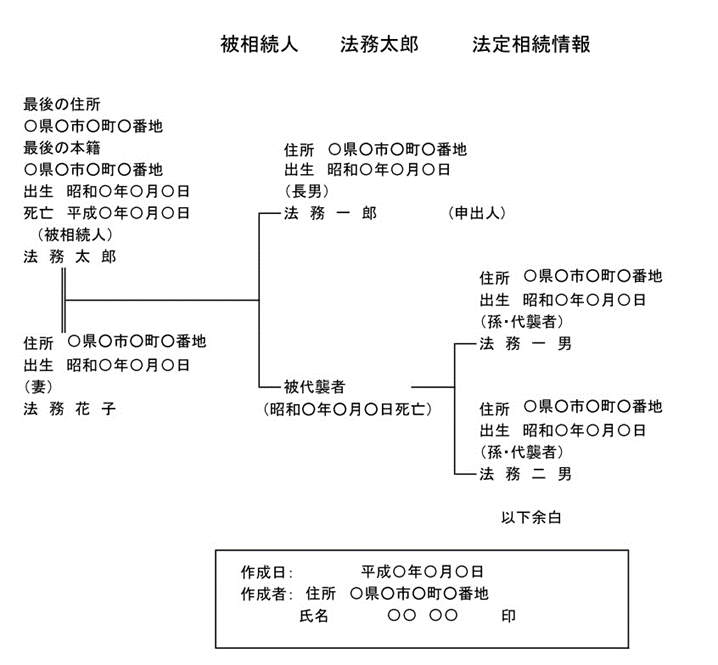

手続を進める申出人の方は、被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。主な法定相続情報一覧図の記載例は以下の通りです。

2.2.1 ①法定相続人が配偶者と子供3人の場合

2.2.2 ②法定相続人が子供のみの場合

③法定相続人が配偶者と親1人の場合(子供がいない場合)

2.2.4 ④法定相続人が配偶者と親2人の場合(子供がいない場合)

⑤法定相続人が配偶者と兄弟3人の場合(子供がいない場合)

⑥法定相続人が配偶者と子供・孫の場合(代襲相続)

法定相続情報一覧図の様式及び記載例は、法務局のホームページからダウンロードできます。

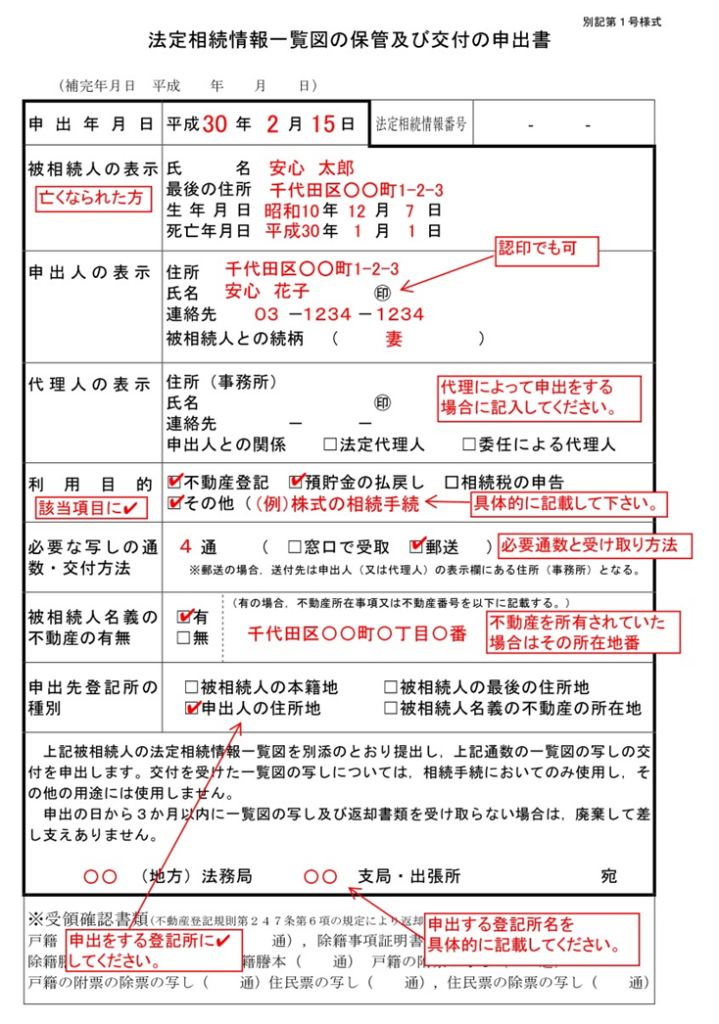

2.3 STEP3 申出書の記入,登記所へ申出

申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類・STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択することが可能です。

- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)

- 被相続人の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人名義の不動産の所在地

3. 「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」の記入見本はこちら!

申出書のフォーマット・ひな形は法務局のホームページからダウンロードしてください。

なお、申出や一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本等の原本返却を含む)は、登記所に訪問するか、郵送によることも可能です。郵送による一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は,その旨を申出書に記入した上,返信用の封筒及び郵便切手を同封してください。

窓口で受取をする場合は,受取人の確認のため,「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。

4. 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(平成30年4月1日~)

平成30年4月1日から、法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大のため、以下のとおり取扱いが変更されました。法定相続情報一覧図には、相続人に関する情報として、被相続人との続柄を記載する必要があります。

この続柄について、平成30年4月1日以降は、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄(例えば,子であれば,「長男」、「長女」、「養子」など)を記載することになりました。

なお、申出人の選択により続柄について、子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載することも可能です。ただし,この選択をした場合,相続税の申告等,法定相続情報一覧図の写しを利用することができない手続がありますので,ご注意ください。

5. 相続税申告における、法定相続情報一覧図の添付について(平成30年4月1日~)

従来の相続税の申告書には、下記①の書類を添付しなければならないこととされていましたが、平成30年4月1日以降は、①の書類に代えて、②又は③のいずれかの書類の添付することも可能となりました。

- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本

- 図形式(上記で説明の形式)の「法定相続情報一覧図」(戸籍に記載される続柄で記載したものに限ります。子供であれば単に「子」ではなく、「長男」、「長女」、「養子」と記載したものです。)

- ①又は②をコピー機で複写したもの

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は法定相続情報一覧図の作成方法について詳しくご紹介しました。

相続手続きの中でも、相続税申告には期限があり、それを過ぎてしまうと追徴課税が課されてしまいます。それを避けるためにも、なるべく早く法定相続情報一覧図の認証を受けて、スムーズに相続手続きを進めることをおすすめします。

税理士法人ブライト相続 税理士 竹下祐史 監修

Ranking人気記事

-

相続税の申告義務を把握する際の相続税の土地評価額をすぐ把握する方法について解説します!

-

自分で相続税申告ができるソフトをご紹介!メリットや申告の要否判定の方法とは?

-

【相続手続の手順】遺産相続手続のスケジュールを徹底解説!

-

相続人の調べ方を徹底解説!戸籍謄本の入手方法・必要書類は?

-

名義預金とは?該当するケースや対策方法をわかりやすく解説!

-

【ひな形あり】遺産分割協議書を自分で作成する方法とは

-

生前贈与とは?相続との違いやメリットは?

-

二次相続税を考慮した遺産分割の方法|事例をもとに徹底解説!

-

路線価とは?土地の価格の調べ方と計算方法を分かりやすくご紹介します!

-

「相続放棄の手続きは自分でもできる?」申請方法と相続税の計算における相続放棄の注意点を徹…