Information相続・終活お役立ち情報

【ひな形あり】遺産分割協議書を自分で作成する方法とは

『遺産分割協議書』を作成するのはなんだか難しそうですよね。

自分で作成できるの・・・?無効になってしまったらどうしよう・・・。というご不安を抱えられている方も多くいらっしゃるのではと思います。

今回は、ご自身で遺産分割協議書の作成を検討している方に対して、作成方法の注意点や、協議書の見本、ポイントをできるだけ分かりやすく解説させていただきます。

また遺産分割協議書のひな形(Word)もダウンロードできますのでぜひご活用ください。

Contents

1. 遺産分割協議書を作成するタイミングは?

相続人間で分割の話し合いが確定し、遺産分割協議が確定した場合に、遺産分割協議書を作成しましょう。

相続税の申告期限は「死亡したことを知った日から10か月以内」となるため、相続税が発生する場合は特に、期限に余裕をもって早めに作成することが望ましいです。

2. 遺産分割協議書を作成する3つの目的

遺産分割協議書を作成する目的としては大きく分けて3つあります。

①相続人間で分割協議確定を証明するため

遺産分割がまとまらない『未分割』という状態は、法的に言いますと、相続人が遺産に対して法定相続分の権利(持分)を有することを意味します。

『遺産分割がまとまる』、『分割協議が確定する』ということは、言い換えると、その法定相続分を変更し、任意の割合で取得することを確定したことを意味します。一度分割について署名・実印をしてしまうと、その後、やっぱりやめた!ということは出来ません。

書面で残しておくということは、口約束ではなく、証拠となるため、相続人間でのトラブルを回避することができます。

相続税申告の必要のない方は遺産分割協議書を作成しないことがありますが、手続上、遺産分割協議書の作成の必要がなかったとしても、その後の相続人同士のトラブルを回避するためにも、あえて遺産分割協議書をご作成されることをお勧めします。

②財産の名義変更において必要なため

不動産の名義変更(相続登記)の際に遺産分割協議書が必要になります。ただ、法定相続(法定相続分の持分の名義変更をする登記)の場合には、協議書がなくても登記が可能です。

また、銀行や証券会社等の金融機関の相続手続き(名義変更や解約の手続)にも遺産分割協議書を使います。ただし、金融機関のそれぞれが指定する手続用紙に、相続人全員が署名・捺印すれば遺産分割協議書を使わずに手続を行うことも可能です。

③相続税申告の際にもコピーを税務署へ提出するため

相続における遺産の分割の仕方、取得の仕方に応じて、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の相続税の特例を受けることができますので、財産の分割方針を税務署に証明するために、遺産分割協議書のコピーを相続税申告書に添付します。

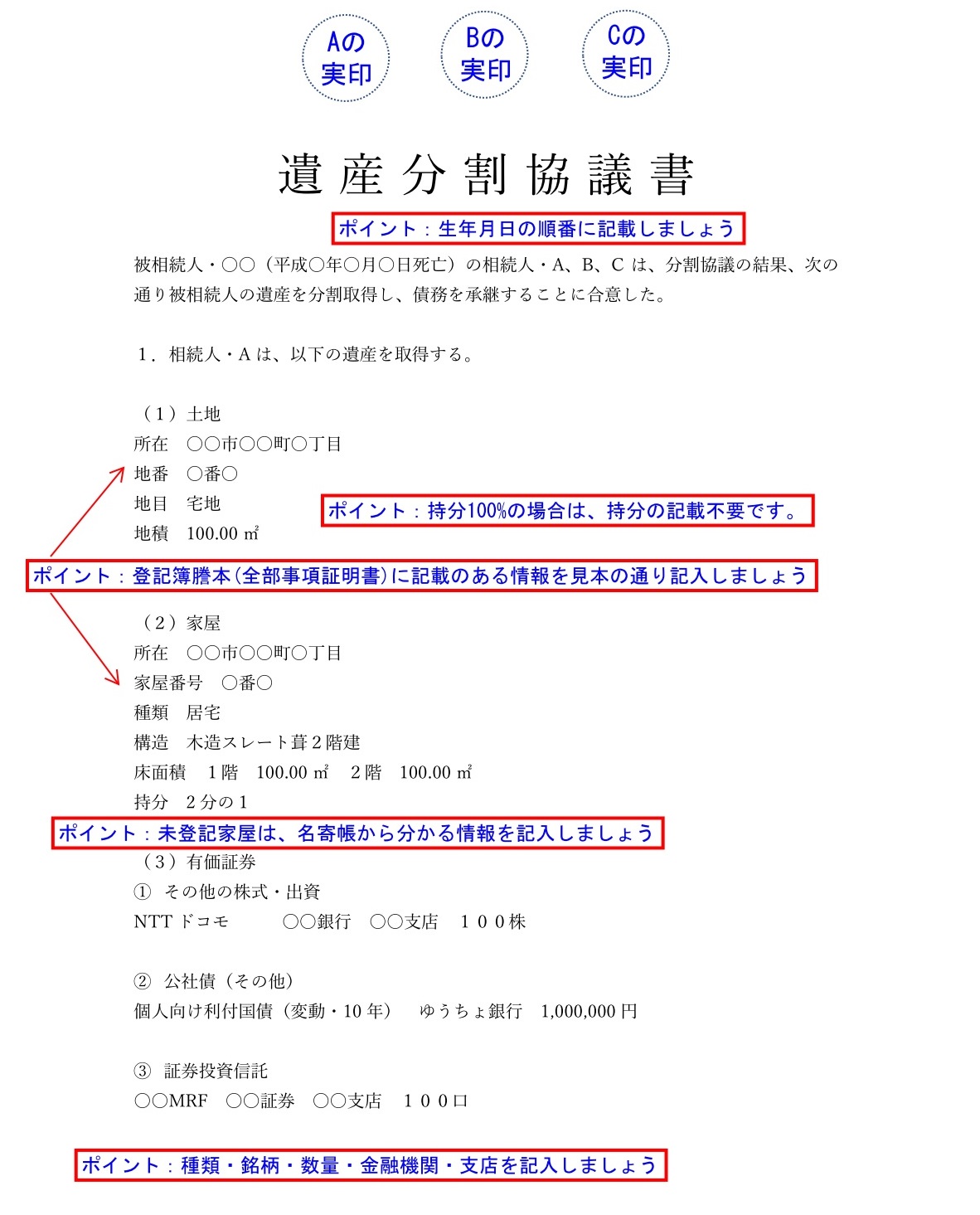

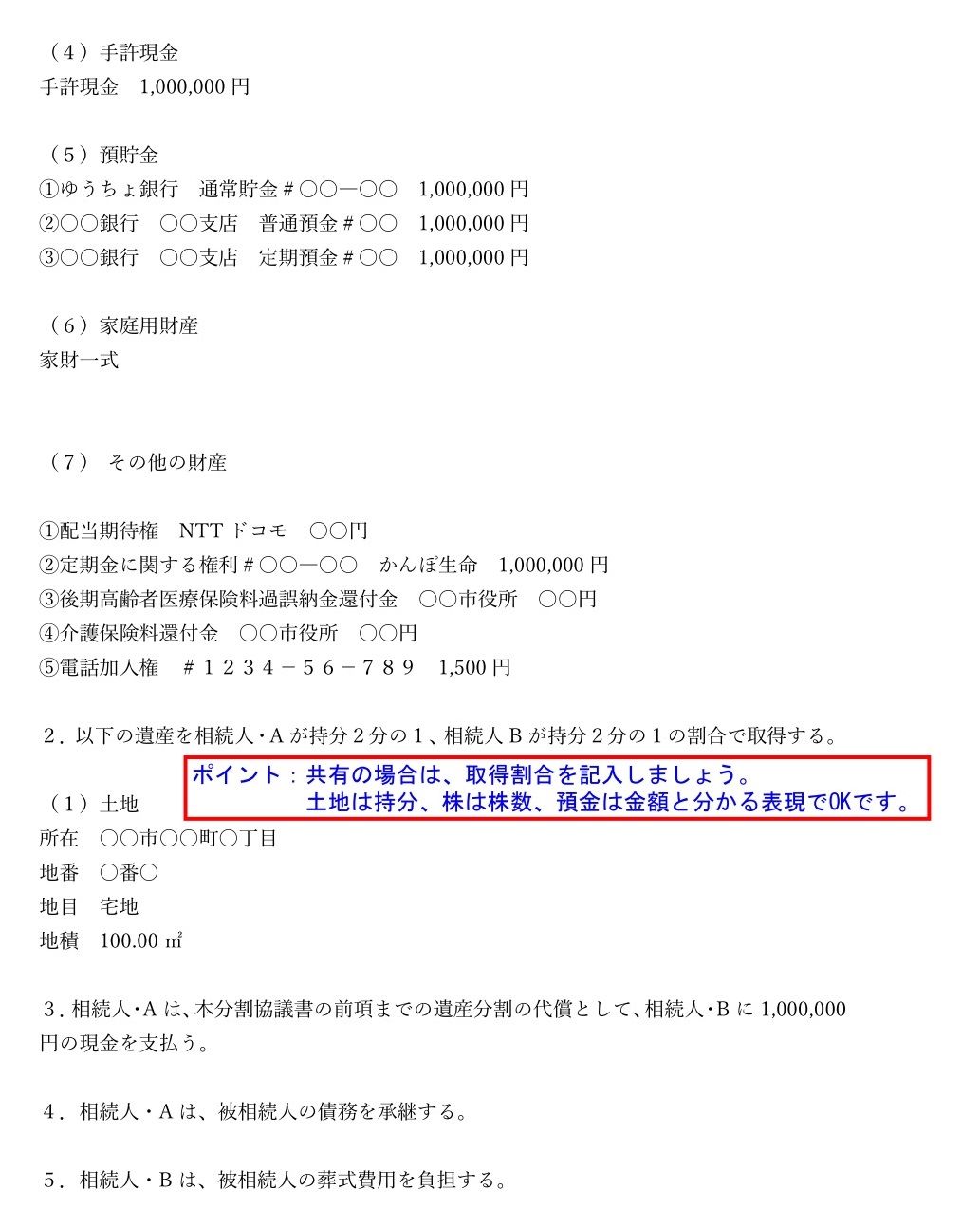

3. 【ひな形あり】遺産分割協議書の見本はこちら!

それでは、まずは、遺産分割協議書の見本をみてみましょう。

1つの例ですが、一般的な見本となります。

また、遺産分割協議書のひな形を以下よりダウンロードできますので、このページを参考にぜひご自身で作成してみてください。

【参考】

4. 遺産分割協議書の作成のポイントとは!?

遺産分割協議書を作成するには、ポイントがいくつかあります。1つずつ解説していくので一緒に確認していきましょう。

・協議書の様式に絶対はありません

要は、内容がわかるということであればOKという趣旨をご理解ください。どの財産をどなたが取得するかを特定できれば問題ありません。

なお、パソコンで作るのでも、手書きでもどちらでも構いません。主流はパソコンで作成している方が一般的です。

・お亡くなりになられた被相続人お1人につき1通の協議書でなくてもOKです

例えば、不動産の取得者が既に決まっていて、売却などのために、登記だけ早めにお手続きしたいという方がいるとします。

この場合、不動産用の協議書を先に作成し、登記手続をすました後、不動産以外の協議書を作成するということも可能です。

・財産の記載方法についても絶対はありません

遺産分割協議書に財産・債務等の詳細をどこまで細かく記載しなくてはいけないのか?どこまで省略していいのか?という点も気になりますよね。

この点も先ほど書きました通り、内容がわかれば、財産を特定できればOKという基本に立ち返りましょう。

例えば、銀行預金や証券会社を参考にご説明します。銀行の場合、最も細かく記載すると下のようになります。

(詳細に記載する場合)

大切銀行 思いやり支店 普通預金 #123456 10,000,000円

ただ、大切銀行に100口座、大事銀行に50口座あり、相続人Aさんが全て相続するということがあったとします。その場合、これらの口座を全て書くのは大変ですし、数が多くて記載内容にミスがある可能性も増えますよね。

そういった場合は、下のようにしましょう。

(まとめて包括的に記載する場合)

相続人Aは以下の資産を取得する。

被相続人名義の下記金融機関に所有する預貯金の全て

大切銀行 思いやり支店

大事銀行 心配支店

こちらのほうがスマートですし、財産の記載漏れを防ぐというメリットもあります。大切なのは漏れなく、ミスなく、わかりやすくということです。

また、相続人Aさんが、大切銀行の口座を全て相続し、それ以外の一切の財産を相続人Bさんが取得するという分割内容とします。

この場合、Aさんが「大切銀行思いやり支店の定期預金」を取得とし、それ以外をBさんが取得という記載でもOKです。これも具体的な記載例を書いておきますので参考にしてください。

相続人Aは以下の資産を取得する。

大切銀行 思いやり支店 定期預金 #123456 10,000,000円

相続人Bは前項までに記載以外の全ての資産を取得する。

この文言でOKです。

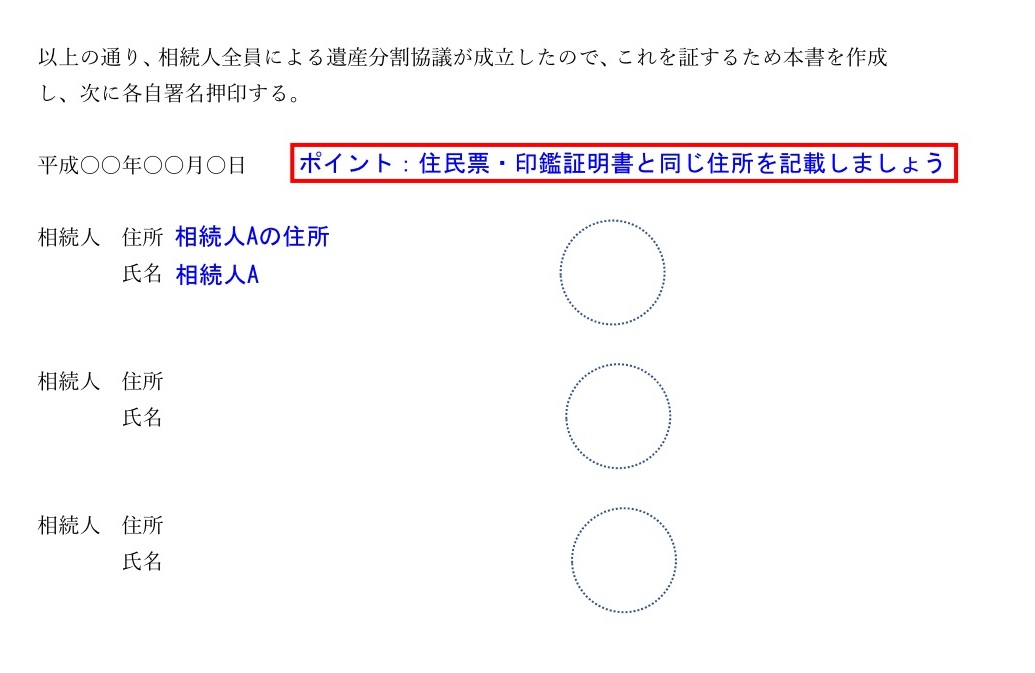

・署名・押印は必ず必要?

まずは、押印についてです。

押印は、絶対に必要です。きちんと登録している実印での押印をしましょう。

次に署名についてです。

こちらは署名でなくても「記名」(印字)でも可能です。

例えば、ご高齢の方で文字を書くのが大変な方に対しては、署名ではなく記名方式で作成することをおすすめします。

金融機関の手続きにおきましては、相続人全員押印済みの遺産分割協議書があれば、銀行の相続手続用紙上は相続人代表者の署名押印のみで進めてくれることがあります。

代表者以外の相続人の負担はだいぶ変わりますので、事前に金融機関にご確認ください。

(なお、記名形式での遺産分割協議書では対応不可の金融機関もあるのでこちらも事前確認してください。)

・予備的文言は記入したほうがいい?

予備的文言とは法律的な用語ではないのですが、遺産分割協議書の作成後に、現在把握していなかった財産が新たに見つかった場合、その財産についても取得者を決めておくための文言を想定しています。

例えば、新たに財産が見つかった場合のケースについて考えましょう。

この時に、2つの選択肢が考えられると思います。

1つ目は、また分割協議を行い、遺産分割協議書を作成することが面倒だという方です。

この場合は、遺産分割協議書に、『今後新たに見つかった財産については、相続人Aが取得する』という文言を記載しておくことをお勧めします。

2つ目は、判明していない財産の取得者を予め決めるなんてとんでもない!わかった時には改めて協議書を作成するよ、という方は予備的文言は記載しないでおきましょう。

可能性の話しですが、協議書の作成時点で知らなかった財産として金塊が見つかった場合、上記のような予備的文言があるとその財産をAさんが取得することになってしまいます。

予備的文言を使わない場合には、新たな財産が見つかるたびに、その財産についての遺産分割協議書を作成することになります。

以上より、ここは、『潜在的なリスク』と『事務的なお手間』のバランスから判断しましょう。現状把握して記載している財産以外は大きな財産はないだろうという人は予備的文言を記載していますし、心配な方は記載しないということでいいと思います。

・分け方を工夫する場合の遺産分割協議書の表現方法

分けにくい財産の遺産分割を検討する場合、いくつか分け方の工夫がありますので、遺産分割協議書の書き方も含めてご紹介します。

- 『代償分割』による遺産分割協議書

これは、次のようなケースに活用できる分割方法となります。

複数の銀行の手続きが複雑になるから、Aさんが他の相続人を代表して手続を行って一旦全部受け取っておき、最終的に決まった取得分の金額をAさんの口座からBさんへ送金するといったやり方です。

また、分けられる遺産が例えば1億円の土地だけで、金融資産が一切ないというような場合、例えばAさんがその土地を取得して、代わりにAさんが元々持っていた現金5,000万円をBさんに渡すといった方法です。

これって贈与にならないの?という疑問を抱く方もいますが、遺産分割協議書に代償分割の文言を記載しておけば、遺産分割の枠組みの中でお金を支払うことになりますので、贈与とは取り扱われず、贈与税を払わなくちゃいけないなんてことにはなりませんのでご安心ください。

記載例は以下の通りです。

前項までに取得した財産の代償として、相続人Aは現金5,000万円を相続人Bへ支払うものとする。

- 『換価分割』による遺産分割協議書

これは、例えば分けにくい財産を共有で取得し、売却した後の手取り額を分けるという方法です。土地を売却して相続人Aさん、Bさんが半分ずつ分けるという場合に、この換価分割を活用すると便利です。

通常の場合、遺産を共有で取得して売却するとなるとAさん、Bさん共に登記をして売却契約等の手続をしなくてはいけませんが、この方法であれば、例えばAさんが代表して手続をし、売却金額を分けることができます。

記載例は以下の通りです。

(1)有価証券

相続人・Aは上記(1)の有価証券を速やかに売却・換価するため、売却代金から売却に要する一切の費用を

控除した残額につき相続人・Aが3分の1、相続人Bが3分の1、相続人Cが3分の1の割合で配分する。

まとめ

いかがでしたでしょうか?ご自身で遺産分割協議書を作成することは出来ましたか?

ご家庭によって遺産の分割内容は様々あるかと思いますので、いろいろとご不安な点や疑問点があるかと思います。ですが、遺産分割協議書はいくつかの例やポイントを参考にすれば、ご自身でも問題なく作成できます。

今回はできる限り作成方法をわかりやすくご紹介させて頂きましたので、いざ実際に相続が起こり遺産分割協議を行った際にこの記事をご活用いただけますと幸いです。

税理士法人ブライト相続 戸崎貴之 監修

Ranking人気記事

-

相続税の申告義務を把握する際の相続税の土地評価額をすぐ把握する方法について解説します!

-

自分で相続税申告ができるソフトをご紹介!メリットや申告の要否判定の方法とは?

-

【相続手続の手順】遺産相続手続のスケジュールを徹底解説!

-

相続人の調べ方を徹底解説!戸籍謄本の入手方法・必要書類は?

-

名義預金とは?該当するケースや対策方法をわかりやすく解説!

-

【ひな形あり】遺産分割協議書を自分で作成する方法とは

-

生前贈与とは?相続との違いやメリットは?

-

二次相続税を考慮した遺産分割の方法|事例をもとに徹底解説!

-

路線価とは?土地の価格の調べ方と計算方法を分かりやすくご紹介します!

-

「相続放棄の手続きは自分でもできる?」申請方法と相続税の計算における相続放棄の注意点を徹…